La difficulté du travail avec le névrosé est qu’il est sans cesse dans le monde de la représentation. Il faut qu’il donne consistance aux choses, qu’il ait des idées, donne du sens, l’Autre est subjectivé. Ce que Freud avait relevé lorsqu’il conclut à l’irréductibilité de l’œdipe. Est-ce une fatalité ? Essayer de sortir du monde de la représentation, rompre avec le sens, c’est ce que Lacan tente avec l’introduction de la catégorie du Réel dont nous n’avons qu’une idée très approximative, l’invention de l’objet a à partir d’une déduction logique, et l’écriture du nœud borroméen.

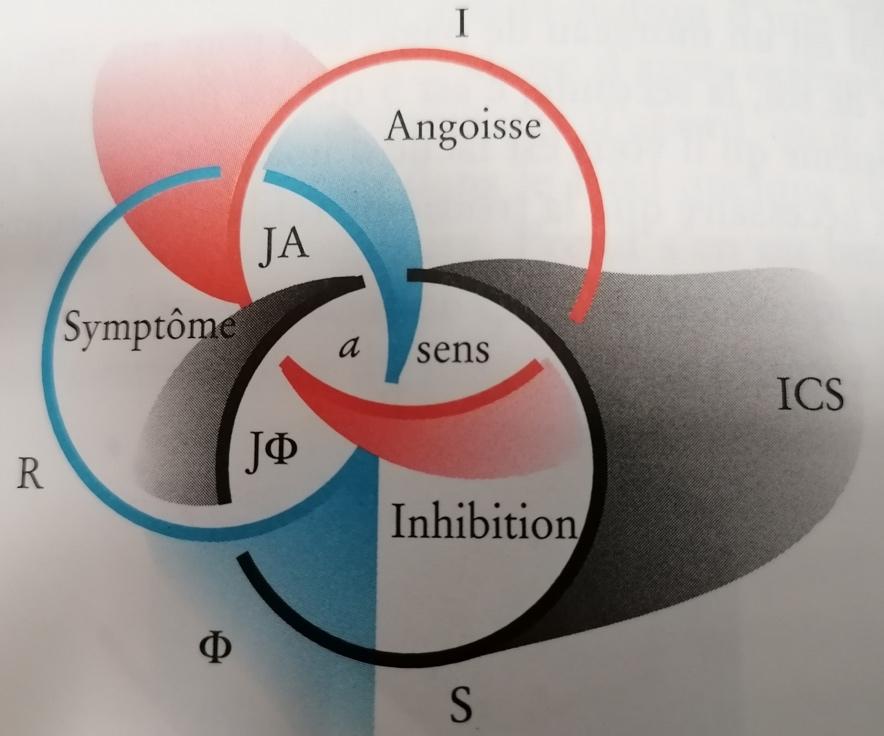

La question est de savoir comment aller au-delà de l’œdipe, d’interroger la clinique non pas à partir de nos fantasmes, mais à partir de la structure figurée par le nœud, le nouage de ces trois dimensions que sont le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire. Le nœud est le réel de la structure du sujet, centrée par le trou central où se loge l’objet a. Le phallus n’est donc plus en position centrale comme dans l’œdipe, mais c’est l’objet a. Il est à cette place du plus-de-jouir, sur laquelle se branche toute jouissance, toute promesse de jouissance à laquelle on aspire mais qui rencontre sa limite par le réel du nœud lui-même. Anticipons ; on peut envisager le chemin d’une psychanalyse comme la conduite du sujet à son propre désir, au-delà de la jouissance par la réduction de la jouissance et de l’angoisse.

RSI, Leçon du 21 janvier 1975

Donnons une première illustration de la pratique du nœud et de la fonction de l’objet avec la perversion. Le discours du pervers est un discours plein, qui ne connaît pas le manque. On y observe la substantification de l’objet a, l’imaginarisation de l’objet a, l’objet doit être là, l’objet de la jouissance ne doit pas faire défaut. Il peut s’agir du regard, d’un morceau du corps de l’autre. Le pervers a besoin d’un contrôle sur lui. S’il vient à faire défaut, on peut assister à des moments d’angoisse ou de dépersonnalisation, voire des moments psychotiques. Ce qui permet d’avancer que les trois ronds ne sont pas noués dans la perversion comme c’est le cas dans la névrose.

À la limite de la névrose

Il n’est pas inintéressant ici de s’appuyer sur un cas clinique à la limite de la névrose pour illustrer la façon dont on peut recourir au nœud dans la pratique. Mais aussi discuter de l’influence que peut jouer notre monde actuel sur la constitution du sujet.

Il s’agit donc d’une jeune femme, âgée de 23 ans[1], rencontrée à la consultation où elle a été adressée pour troubles de la marche. Elle est en fauteuil roulant lorsque nous la voyons pour la première fois, mais ce n’est pas sa première rencontre avec un psychiatre. Elle avait déjà consulté à Lyon deux ans auparavant pour des troubles des conduites alimentaires, des crises de boulimie suivies de vomissements, pour lesquelles elle avait été mise sous antidépresseur sans résultat probant. Lorsqu’elle a déménagé en Alsace, un nouveau suivi est mis en place auprès d’un « psychologue » qui pratique l’EMDR, des enveloppements, « des exercices ». Elle voit également un psychiatre spécialisé dans les TCA qu’elle voit toutes les trois semaines, avec prescription d’antidépresseur à doses progressivement croissantes et d’anxiolytiques.

Lors de cette première rencontre, Tania n’apparaît pas particulièrement déprimée. Elle reconnaît certes présenter par moment des idées de suicide, répéter des scarifications sur les bras ou les jambes, se faire vomir parfois, mais ses plaintes aujourd’hui sont sa paralysie des membres inférieurs ; « ça ne bouge plus », « plus j’essaie de bouger plus ça se contracte », « on dirait une statue ».

Il s’agit d’une jeune femme qui a pratiqué le tennis très tôt, dès l’âge de 3 ans. Ses potentialités l’ont menée, avec l’accord de ses parents, à la compétition dès l’âge 7 ans. Manifestant d’indéniables qualités, elle s’est retrouvée en famille d’accueil la semaine afin de pouvoir suivre ses entraînements de l’âge de 9 ans jusqu’à ses 13 ans avant de vivre en colocation. Elle évoque des relations que l’on n’hésitera pas à qualifier de tyrannique avec son entraîneur, avec des violences physiques et morales, des propos dégradants. Son histoire rappelle certains éléments rapportés par Cathy Tanvier dans son autobiographie[2] ; une aliénation de son âme enfantine par des entraîneurs peu scrupuleux prêt à faire subir aux jeunes athlètes un embrigadement digne des marines américains au profit d’un sport spectacle et mercantile. Le résultat en est un tennis d’aujourd’hui navrant, avec des joueurs robotisés, à la masse musculaire imposante, tenant des échanges de fond de court dont la seule fin est la performance au détriment de l’inventivité et de l’élégance. L’ennui et le sommeil gagnent le spectateur, avec peut-être l’espoir de s’éveiller de ce drôle de rêve. Le point d’orgue de l’histoire de Tania a été la poursuite de la compétition à 16 ans alors qu’elle présente une douleur du pied depuis quelques mois jusqu’au jour où il ne lui a plus été possible de marcher. Les radios ont objectivé une fracture de fatigue, une fissure avait déjà été relevée à l’âge de 11 ans.

On est marqué par l’impossibilité pour Tania de tenir un discours qui soit le sien. Elle suit toutes les recommandations qui lui sont faites ; celles de son entraîneur et de ses parents du temps où elle était compétitrice, celles des divers intervenants médicaux et de ses proches aujourd’hui. À la suite du premier entretien que nous avons eu avec elle, la « paralysie » s’est déplacée ; elle a pu marcher, mais ne pouvait plus parler ; « la parole, c’est comme si le souffle écrasait le son ». Histoire de souffle qu’elle évoque à propos de ses scarifications ; « voir sortir le sang, ça fait une mini bulle d’oxygène dans la poitrine comme un souffle ». Et d’associer ; « à la naissance, j’ai fait un arrêt cardiaque in utéro… J’étais coincée dix-huit heures dans le bassin ».

De façon plutôt surprenante, Tania n’est pas triste, ni très angoissée, c’est une jeune femme vive, qui parle volontiers aux séances, dont la curiosité est manifestement éveillée par le déroulement de séances qui tranchent avec ce qu’elle a connu jusque-là. Rien ne se déroule jamais comme elle avait pu le prévoir, elle supporte la surprise de certaines de mes interventions. En témoigne entre autres la poursuite assidue des entretiens alors même qu’il y aurait une suspicion des autres thérapeutes qui considèrent que je ne suis pas spécialisé dans les TCA.

Ce qui me pose question, c’est le moment où quelque chose du discours latent pourra surgir et être entendu, ce passage du signifiant dans le corps, de son inscription, de pouvoir créer du symptôme.

La réduction des jouissances

Revenons maintenant au nœud borroméen en l’abordant à partir de ce qui peut être le point de départ du cheminement du sujet vers son désir. On peut y repérer l’angoisse, caractérisée par l’empiètement du cercle du réel sur celui de l’imaginaire, qui couvre la jouissance de l’Autre. L’angoisse est ce qui déborde de la jouissance de l’Autre à entendre comme jouissance de ce que le sujet a été pour l’Autre, comme corps, corps tout entier. On y retrouve l’apologue de la mante religieuse où la dimension symbolique s’évanouit au profit de quelque chose de réel du corps offert à la jouissance sexuelle fantasmée de l’Autre. Autre de jouissance, là est la Chose, qui peut jouir de lui, qui veut faire Un, qui est prêt à tout résorber, conformément à la pulsion de mort. On peut y voir « la mère inassouvie, insatisfaite… c’est quelqu’un de réel, elle est là… Elle cherche ce qu’elle va dévorer[3] ». Marcel Ritter rapproche la Chose du réel pulsionnel. La Chose, c’est aussi ce qui du corps échappe au sujet, comme le pénis chez Hans qui le dévore, ou le réveil de sensations sexuelles chez un enfant exposé trop tôt à la sexualité.

L’angoisse se donne comme signal annonçant la cession de l’objet a, dont le sujet est requis pour se séparer de l’Autre, il n’y a que l’objet qui soit à même de remplir la jouissance de l’Autre. Cession qui signe la chute de jouissance et surgissement du sujet de désir. Il n’y a de sujet qu’après cession, séparation.

Cette jouissance de l’Autre, qui serait de faire Un, chacun sait qu’elle est impossible, c’est un mythe, y parvenir serait la mort.

Cette jouissance de l’Autre, hors langage, hors symbolique, comment la réduire si ce n’est en distinguant les registres de l’imaginaire et du réel. Saisir le réel, se fait par le jeu des petites lettres, comme la science le fait ; il n’y a pas d’invention, pas de création de pont, de fusée, etc. sans le recours à des écritures mathématiques. Le travail de l’analyste porte sur l’interprétation de l’inconscient soutenu ici par la lettre. Repérer certaines sonorités, pour les souligner, peut avoir un effet interprétatif pour découvrir que le support de l’inconscient est fait de petites lettres.

La jouissance phallique, hors corps, est la zone de recouvrement des registres réel et symbolique, est dite aussi jouissance du bla bla bla qui ne fait que masquer un lieu d’angoisse qu’est la confrontation à la dimension du manque, qui n’apparaît pas dans l’image.

La jouissance du sens, hors réel, dans la zone de recouvrement de l’imaginaire et du symbolique. C’est la jouissance du fantasme.

La pratique analytique est de faire en sorte que quelque chose de l’ordre de ce symbolique se resserre, de façon à ce que se distinguent symbolique et réel dans la jouissance phallique, symbolique et imaginaire dans la jouissance du sens. C’est donc par le jeu de mots, par l’équivoque, lequel comporte l’abolition du sens que se resserrent la jouissance phallique et du sens[4]. « L’intelligence » dit Lacan, c’est lire entre les lignes, c’est-à-dire justement rompre à la fois le sens et l’image dont le sens se supporte[5]. C’est donc en tant que l’interprétation porte sur le signifiant que peut reculer le champ du symptôme qu’est cette irruption de la jouissance phallique. C’est donc sur le signifiant que porte l’intervention analytique, il est bien repéré qu’à nourrir le symptôme de sens ne mène qu’à son insistance et à sa persistance. C’est aussi délivrer l’objet a du carcan signifiant phallique avec ses effets imaginaires, que chute la partie imaginaire de l’objet, pour ne lui reconnaître que sa dimension de réel qui donne corps à la jouissance.

La fixation à un discours qui réfute toute coupure signifiante, à un discours de bon sens, nécessite un temps de préparation, de repérer le bon moment, pour que soit accepté le tranchant de la parole.

Ces trois ronds sont noués dans la névrose. Ce que vise l’analyse, c’est la réduction des jouissances pour que s’équilibrent les trois registres.

« Cette évaporation des jouissances accompagnée de la singularisation des trois registres du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire est la condition sine qua non de l’émergence du désir du sujet. C’est ce qui lève l’angoisse[6]. »

La pratique du nœud dans la clinique contemporaine

Revenons à notre jeune patiente. Nous avons dit qu’elle manifestait peu d’angoisse, ou en tout cas de façon furtive. En lieu et place de l’angoisse, vient l’acte de coupure qui apporte « une bulle d’oxygène », coupure d’avec un Autre jouissant de son corps là où il ne peut y avoir cession d’un objet qui comblerait cet Autre et permettrait un détachement du sujet.

Ce qui pose la question de ce qui permet cette cession pour pouvoir émerger comme sujet. Je proposerais ici une hypothèse ; si l’objet est ce qui se perd, ce qui chute dans l’intervalle entre deux signifiants, le sujet étant un sujet divisé en ce qu’il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, notre patiente n’exprime-t-elle pas à travers son acte qu’elle est aux prises depuis sa petite enfance avec un discours plein, de commandement, qui ne laisse aucune place au vide ? Aucune place pour un Autre barré, à la symbolisation d’un manque, que sa seule façon de répondre ne peut se faire que dans le réel de la coupure, ou la conduite anorexique ?

Se pose ici la question de l’évolution de la clinique dans le monde actuel. S’agit-il pour cette patiente d’une personnalité en soi que l’on qualifie de border-line, caractérisé par une grande dépendance à l’objet et à un Autre non barré, ou bien s’agit-il de nouveaux modes d’expression de la névrose liés aux discours de l’époque marqués par une défaillance de la fonction du Nom-du-Père confrontant à un Autre plein ? Mais aussi discours promesse de jouissance, soutenus par la production d’objets de consommation, substituts d’objets a sans cesse renouvelables, prompts à boucher les trous du corps ? Lacan concluait déjà en 1974 dans La Troisième sur une question cruciale aujourd’hui concernant l’avenir de la psychanalyse :

« L’avenir de la psychanalyse est quelque chose qui dépend de ce qu’il adviendra de ce Réel, à savoir si les gadgets par exemple gagneront vraiment à la masse, si nous arriverons à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets[7]. »

La vivacité plutôt que la dépression, la curiosité vis-à-vis du lien transférentiel qui n’est pas tout oblitéré par l’objet postiche ou gadget, la présence de symptômes de conversion, l’histoire personnelle, tendent à me faire privilégier dans le cas présent la deuxième hypothèse.

Une définition générale de la névrose

Ce développement nous permet d’avancer une définition générale de la névrose différente de celle que Lacan avançait notamment dans Les formations de l’inconscient. Dans ce séminaire, « la bonne définition de la névrose » est « qu’elle est construite pour maintenir quelque chose d’articulé qui s’appelle le désir[8] ». Il s’appuie sur l’écart entre la demande et le désir, désir comme au-delà de la demande, qui résiste, et permet le transfert analysable. Il est au niveau du tout signifiant, le signifiant est partout et substituable au manque.

Une autre définition semble se dessiner avec le séminaire L’angoisse, qui met l’accent sur l’angoisse comme voie d’accès au réel, à ce qui échappe au signifiant, et la jouissance. Le névrosé est un être qui agit à tous les niveaux de son être par la peur d’un danger sans image, plutôt pressenti que défini, qui serait de vivre la satisfaction d’une jouissance maximale, inconsciente et dangereuse, de cette jouissance Autre hors langage donc indicible, bien qu’en tant que telle impossible puisqu’elle conduirait à ne faire qu’un, donc à se dissoudre et disparaître.

Pour écarter cette jouissance sans limite, le névrosé invente un scénario fantasmatique qui va lui prouver, et par lequel il prouve au monde, qu’il n’y a de jouissance qu’insatisfaite. Son monde est habité de cauchemars, d’obstacles et de conflits, qui deviennent les supports protecteurs face au péril d’une jouissance absolue. Les autres de sa réalité quotidienne sont pris dans le moule de son fantasme. Prisonnier de ses mirages, il ne s’engage pas réellement dans la relation, se maintient à l’écart, il est dans la non-réalisation de l’acte, il reste un être insatisfait, occupe régulièrement une position d’exclu à laquelle répondent des affects de tristesse, il est entièrement tendu autour du refus tenace de jouir.

Il tombe « malade » lorsqu’il n’a d’autre recours que de transformer cette jouissance douloureuse en symptômes ; déplacement de cette jouissance inconsciente dans un dérèglement de la pensée (rumination, obsession, érotisation de la pensée) sur un mode obsessionnel, projection au dehors dans la phobie, conversion en souffrance corporelle sur le mode hystérique.

On peut cerner ici ce qui spécifie le trauma. L’absence de signal de danger du moi qu’est l’angoisse lorsqu’émerge un trop-plein d’affect (irruption intempestive d’un émoi sexuel, effraction de réel) qui ne permet pas d’amortir et de supporter un excès de tension excessive. L’angoisse a manqué, installant dans le moi un excès de tensions devenues inassimilable.

La sortie de l’angoisse

Trouver un autre chemin que le fantasme ou la création de symptôme pour déjouer l’angoisse suscitée par ce danger d’excès de jouissance, de souffrance. Le traitement analytique des névroses vise à une réactualisation au moyen du transfert des fantasmes dit de castration. Fantasme de castration de cet Autre châtré marqué par un manque qui m’effraie en même temps qu’il me rassure car il me conforte dans la position d’enfant phallique, qui comble l’Autre tout en me protégeant d’une jouissance sans limite. Fantasme d’un père terrible, qui interdit et punit sévèrement les désirs potentiellement incestueux sur le mode obsessionnel. Fantasme d’un Autre pervers, qui jouit de ma souffrance, visage du fantasme phobique de castration.

Dans tous les cas, le névrosé tient à son angoisse ; il préfère vivre l’horreur et ses « faibles » angoisses que d’assumer ses limites d’être parlant et sexué, soit l’autre face de l’angoisse, l’angoisse face au réel. Il préfère rester dans le fantasme, garder cette position d’enfant phallique, cet objet imaginaire qui manque à l’Autre, l’angoisse qui l’accompagne le fait souffrir mais paradoxalement le rassure aussi. Mais de devenir cet objet, il est cet enfant figé, immobile, qui ne pense plus, qui conjugue dans son angoisse une jouissance qui est autant douleur que plaisir et refuge narcissique.

La traversée de l’angoisse est celle du fantasme, c’est le deuil de tous ces liens de détails, de représentations de l’objet, la perte du soutien imaginaire que représente l’autre, i(a) et qui permet de l’aimer. C’est la perte de ma propre image renvoyée par l’autre :

« Le problème du deuil est celui du maintien, au niveau scopique, des liens par où le désir est suspendu, non pas à l’objet a, mais à i(a), par quoi est structuré tout amour, en tant que ce terme implique la dimension idéalisée que j’ai dite[9]. »

Autrement dit, dans le travail de deuil, il faut que j’aime sans l’autre, sans moi idéal, c’est-à-dire sans l’image de l’autre, ni ma propre image. Nous sommes en deuil de ce que nous avons été, à notre insu, à la place du manque dans l’Autre.

La question du deuil est essentielle à la fonction du désir. C’est bien pourquoi Lacan souligne l’audace de Kierkegaard, et le suit contre Hegel, lorsqu’il affirme que « la prise véritable sur le réel, c’est celle que nous donne l’angoisse », et non pas la fonction du concept, du symbolique, des mots.

Pour le dire autrement, ce qui soutient le sujet, ce n’est plus le phallus, c’est l’objet a ! Cet objet, méconnu dans le narcissisme, masqué derrière l’image, c’est ce lien qu’il y a à restaurer, car il a cette fonction enracinante pour le sujet, bien que méconnue par lui, il est cet objet cause du désir.

« Le cycle idéal de la référence au deuil et au désir, nous ne pouvons le saisir qu’à accentuer la fonction du rapport de i(a) au a dans le deuil[10]. »

À l’issue de cette épreuve, il y a perte d’une fiction, perte d’une partie de soi-même. Ce qu’il reste ? Rien, rien de la totalité fictive, du danger fantasmatique source de peur. Je retrouve ce que j’étais à mon insu, le sujet de l’inconscient. J’ai cessé d’adresser à l’Autre, à l’analyste, ma demande d’amour, d’être dans l’attente d’amour.

« Quand l’œil vient à plonger dans un abîme, on a le vertige, ce qui vient autant de l’œil que de l’abîme, car on aurait pu ne pas y regarder »[11]. Kierkegaard nous montre qu’il y a toujours cet espoir de rencontrer le réel, cet innommable, qui donne le vertige face à la liberté des possibles. Pour cela il faut s’affranchir de la face de l’angoisse « faible » pour trouver accès à la jouissance, ne plus se contenter de ses petits plaisirs sous contrôle, une autre voie pour l’amour.

- Note du comité de rédaction de la Lettre : des éléments autobiographiques ont été modifiés et des éléments cliniques ont été décalés afin de garantir l’anonymat. ?

- Cathy Tanvier, Déclassée, de Roland-Garros au RMI, Editions du Panama, 2007 et Je lâche mes coups : comment le tennis a perdu son âme, Editions Solar, 2017. ?

- J. Lacan, Le Séminaire Livre IV, La relation d’objet, Paris, Le Seuil, 1994, p.195. ?

- J. Lacan, La troisième. ?

- J. Lacan, Le Séminaire Livre XXII, RSI, Paris, le Seuil, 2010. ?

- J. M. Jadin, La structure inconsciente de l’angoisse, Arcanes-érès, 2017, p.138. ?

- J. Lacan, La Troisième le 1.11.1974, site de l’E.L.P. ?

- J. Lacan, Le séminaire, Livre V, Les formations de l’inconscient, Le Seuil, Paris, 1998, p.431. ?

- Ibid. p. 387. ?

- Ibid. p. 388. ?

- S. Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, Tel Gallimard, Paris, 2020, p. 224. ?